Fred Poché est professeur de philosophie contemporaine à la faculté des Sciences humaines et sociales de l’Université catholique de l’Ouest. Il publie "Le malaise identitaire". Nos liens sont en danger et plus encore si nous ne prenons pas le temps d'y réfléchir. C'est pourquoi nous avons rencontré Fred Poché. Réfléchissons ensemble :

Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage ?

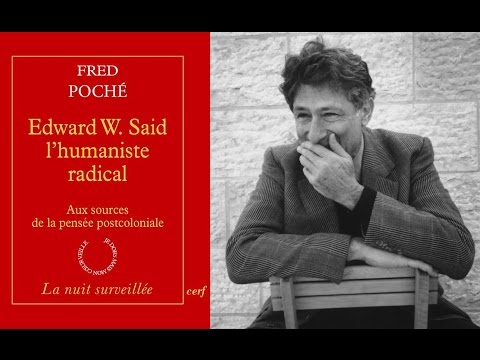

J’ai vécu une dizaine d’années dans un quartier populaire composé de 65% de personnes d’origine étrangère. Cette expérience m’a rendu particulièrement sensible à la souffrance sociale et aux problèmes de discrimination. Mais à partir de 2005, suite aux émeutes dans les banlieues, j’ai pris sans doute davantage conscience du malaise profond vécu par de nombreux jeunes héritiers de l’immigration. Progressivement m’est venue la conviction qu’il fallait travailler la question postcoloniale. J’ai alors participé à de nombreux colloques à travers le monde (Benin, Corée, Mexique, Colombie, Liban…) et animé des séminaires de recherche avec mes étudiants : d’abord sur les « mémoires blessées de la colonisation », puis sur la pensée des protagonistes des études postcoloniales. Dans ce cadre, j’ai souhaité inviter des collègues d’Universités étrangères afin de produire un travail de décentrement par rapport à la France. Je garde en mémoire, à ce sujet, la contribution passionnante d’une philosophe coréenne, Hyondok Choe, évoquant l’histoire douloureuse entre son pays et le Japon. Dans le prolongement de ces séminaires, j’ai commencé par écrire un ouvrage sur la pensée d’Edward W. Saïd. Connu partout dans le monde, et souvent traduit, ce critique littéraire américaino-palestinien ne me semblait pas suffisamment étudié en France ; alors que, pourtant, on le considère comme l’un des précurseurs des postcolonial studies. Son ouvrage sur l’orientalisme, publié aux États-Unis en 1978 (Orientalism) développe une réflexion très stimulante sur la perception que les Occidentaux se font du monde arabe. Par ailleurs, il m’a semblé intéressant, aussi, de travailler la question du rapport à l’altérité, ou plus précisément à la culture de l’autre, en m’arrêtant sur certains aspects moins étudiés de la philosophie d’Emmanuel Levinas. Enfin, ces dernières années, j’ai constaté que de profondes tensions se développaient de façon impressionnante au sujet de la mémoire de l’esclavage, mais aussi de la colonisation (ce passé qui ne passe pas) et, plus largement, de l’identité. Jean Birnbaum parle, aujourd’hui, de l’importance du courage de la nuance. Je ne sais pas si je suis à la hauteur de cet horizon, mais il m’a semblé important de faire le détour théorique nécessaire pour bien comprendre les sources et les fondements de pensées trop souvent déformées, caricaturées, et parfois même considérées comme l’expression d’une véritable « imposture », pour reprendre un propos de P-A Taguieff que, pour ma part, je ne valide pas.

À LIRE AUSSI : ITW DE JEAN BIRNBAUM : L'ÉLOGE DE LA NUANCE

Vous avez évoqué Edward Saïd, pourriez-vous préciser ce qu’est l'"orientalisme". Par ailleurs sommes-nous tous influencés par les représentations ? Et modifient-elles nos imaginaires ?

On pourrait remonter assez loin dans l’histoire mais en quelques mots, disons qu’au début du XIXe siècle, dans toute l’Europe, se développent des chaires dédiées à ce domaine que l’on appelle l’ « orientalisme ». Le terme renvoie d’abord à la discipline scientifique qui s’intéresse à l’Orient. Mais, plus largement, il manifeste combien cette époque est marquée par un attrait prononcé pour l’Orient. Victor Hugo, d’ailleurs, dira à ce sujet : « Au siècle de Louis XIV, on était helléniste, maintenant, on est orientaliste. » Des artistes et des intellectuels populariseront alors le sujet, notamment dans le domaine de la peinture ou de la littérature. Sur le plan scientifique, un savoir se développera également. Il confortera cet engouement, notamment de part la transmission d’informations sur des découvertes ou la traduction de textes orientaux. Saïd, que j’évoquais tout à l’heure, montre dans ses recherches que lorsque l’on prête attention à ce que faisait l’Occident en même temps qu’il étudiait l’Orient, on constate une réalité historique : l’expansion coloniale et la domination. Or, la position défendue par le professeur de littérature comparée montre que l’orientalisme a créé un objet manipulé par des visées politiques et économiques. Sa thèse consiste à dire que « l’Orient » n’existe que comme une fiction crée par les Occidentaux. Car des mots comme « Arabe » ou « musulman » recouvrent une très grande variété de faits dispersés dans le temps et l’espace. Les sociétés qu’on qualifie d’« Orientales » n’ont jamais existé de manière isolée. Il semble donc impossible d’en dégager une essence pure. En réalité, toute culture est toujours nécessairement hybride. Pour Saïd, la notion d’Orient ne relève donc pas d’une généralisation des faits observés dans cette partie du globe, mais d’un besoin éprouvé par les Européens de « réifier en dehors d’eux leur ‘’autre’’ » comme le dit si bien Tzvetan Todorov. Le discours sur l’Orient nous renseigne moins sur le monde oriental, que sur ses auteurs occidentaux ; même s’il conviendrait, sans doute, de nuancer le propos après la lecture de l’historien Henry Laurens. Orientalism va constituer un tournant important dans le domaine des sciences humaines ; car à partir de cette période, dans de nombreuses Universités à travers le monde, se mettront en place des départements d’études postcoloniales afin de poursuivre les travaux d’Edward W. Saïd.

Les civilisations doivent-elles apprendre à se raconter pour s'éloigner des stéréotypes qui stigmatisent ?

On voit bien justement en étudiant Saïd ou en lisant Nous et les autres de Todorov que votre question est complexe. Bien sûr, il est exact que, même à l’échelle individuelle, se raconter, rendre compte de ses aventures, ses déboires, sa vie, constitue un acte fondamental de l'existence. Lorsque nous faisons le récit de notre vie nous structurons notre identité et gagnons en compréhension de notre vécu. L’acte de raconter est une pratique anthropologique fondamentale qu'on retrouve dans toutes les cultures humaines. Et toute communauté se construit par le récit qu’elle fait d‘elle-même. Pareillement, on apprend l’histoire de son pays non pas uniquement pour accéder à un savoir sur celui-ci mais aussi pour constituer un « nous », produire du commun. Cependant, pour répondre à votre question, il arrive que les récits que l’on produit sur soi en tant que groupe, ou civilisation, engendrent une certaine forme d’enfermement que j’appelle l’identitarisme narratif. Cette expression vise à rendre compte de ce que devient le récit lorsqu’il fonctionne comme un écran vis-à-vis de la réalité ; et lorsqu’il produit une clôture identitaire qui engendre un repli du groupe sur lui-même. Je suis donc particulièrement sensible à l’importance de produire des récits capables de mettre à distance nos propres vies, nos réflexions, nos conditionnements et nos représentations des autres ; afin, que justement, de sortir des stéréotypes. Pour ce faire, il me semble essentiel d’emprunter le chemin du philosophe Paul Ricœur qui invite à nous laisser raconter par les autres dans leur propre culture. En effet, une telle pratique permet de faire le deuil du caractère absolu de notre propre tradition. Quand nous ne faisons pas ce travail-là nous restons enfermés dans des crispations identitaires mortifères et continuons collectivement à véhiculer des clichés sur les autres cultures où sur celles et ceux qui en sont issus.

L'identité a-t-elle toujours été une obsession pour le genre humain ou est-ce lié à notre société moderne très narcissique ?

Bien sûr, à différents moments de l’histoire, la question de l’identité s’est posée. Je ne veux pas en faire une sorte d’invariable anthropologique mais il est clair que les langues elles-mêmes nous en donnent quelques indices. Pensons simplement au mot « barbares » utilisé par les Grecs de l’Antiquité, qui signifiait à la fois étranger et bègues. Le barbare était donc celui qui « bredouille ». Dans la Bible, Esdras demande aux hommes mariés à des femmes non juives de divorcer. Certains exégètes proposent de lire le texte à la lumière de la mission ou de la responsabilité qui appelle à protéger la Torah. D’autres, dans la même ligne, pensent que le premier sens de ce récit ne concerne que l’identité religieuse de la communauté ; une identité problématique en cette période postexilique dans laquelle Israël ne possède plus d’autonomie politique. Cependant, on ne peut traverser le Livre d’Esdras, sans éprouver un certain malaise: « Alors le prêtre d’Esdras se leva et leur déclara : ‘’ Vous avez commis une infidélité en épousant des femmes étrangères : ainsi avez-vous ajouté à la faute d’Israël ! Mais à présent rendez grâce à Yahvé, le Dieu de vos pères, et accomplissez sa volonté en vous séparant des peuples du pays et des femmes étrangères’’ ». Après une longue liste de noms, il est alors précisé dans le texte : « Ceux-là avaient tous pris des femmes étrangères : ils les renvoyèrent femmes et enfants ». Bien sûr, il conviendrait de s’arrêter sur ce livre et de procéder à un travail herméneutique sérieux ; ce qui du reste ne relève pas de ma compétence. Mais cela permet de mesurer, en tous les cas, que la question de l’identité n’est pas nouvelle, même si, par ailleurs, dans la Bible nous trouvons des pages très fortes sur l’hospitalité vis-à-vis de l’Étranger. La différence identitaire ne mène pas toujours à l’exclusion de l’autre. Revenons maintenant à la situation actuelle. Il est vrai que nous vivons de profonds bouleversements qui contribuent à brouiller considérablement les identités : la mondialisation, l’accélération constante de nos sociétés, la perte d’un horizon d’attente partagé, le développement de l’éco-anxiété, les troubles de l’attention produits par le numérique, le supermarché des repères ou des valeurs, l’évaluation permanente de tout et de tous, le développement d’une société du plaisir marquée par un certain sentiment d’impuissance ou bien encore, comme le dit si bien Cornel West l’accroissement de la « malnutrition spirituelle ». Tout semble, actuellement, en recomposition : les identités sexuelles, religieuses, sociales, culturelles, générationnelles… D’où, en réaction, un certain nombre de crispations.

Quelle différence faut-il faire entre "postcolonial" et "décolonial" ?

Il s’agit de deux « mondes » hétérogènes avec des références philosophiques différentes. En quelques mots, je dirais que la critique postcoloniale déconstruit les représentations et les formes symboliques qui ont servi de base au projet colonial. Pour ce faire, elle s’appuie, paradoxalement, sur des auteurs occidentaux. Brièvement, les postcolonial studies se situent plutôt dans le courant « post-structuraliste » (Foucault, Derrida…) ; courant que l’on peut résumer en quatre axes principaux : une réflexion à partir de la crise de la représentation, au sens à la fois esthétique (l’art d’Avant-garde) et politique (la fragilisation de la démocratie représentative) ; une critique de la pensée essentialiste et totalisante, en l’occurrence, une mise en question de la notion d’identité comprise comme une réalité figée, substantielle ; un souci de décentrer le sujet tel qu’il apparaît dans la tradition cartésienne ; et, enfin, une mise en cause de tout ce qui s’apparente à la logique binaire. Les théories postcoloniales se sont développées pendant les années 1980-1990 principalement dans le monde anglo-saxon. Mais centrées sur les héritages coloniaux des XIXe et XXe siècles en Inde, en Australie, en Afrique et au Moyen Orient, elles ont complètement mis de côté l’Amérique latine. Or c’est, notamment, ce que leur reprochent des auteurs décoloniaux. Car, justement les pays attachés à cette région du monde se sont émancipés, pour leur part, dès l’aube du XIXème siècle. Les décoloniaux reprochent donc à la critique postcoloniale un certain eurocentrisme en ce sens que celle-ci se limite aux legs des empires nord-européens du 19ème siècle. Or, il s’agit, au contraire, de remonter plus loin dans l’histoire et dans la critique du capitalisme ; plus précisément jusqu’à la date symbolique de 1492. Au fond, ce système économique n’est pas appréhendé par les décoloniaux comme étant liée à la Révolution industrielle du XIXème siècle. Il coïncide plutôt avec la conquête de l’Amérique, ainsi que l’expulsion des musulmans et des juifs hors d’Espagne. Il me semble, finalement, que la réception des études décoloniales, en France, fait souvent l’objet d’amalgames ou de confusions. Et ce, pour au moins deux raisons. D’une part, certains activistes ou militants s’approprient ces idées en durcissant les thèses développées par un certain nombre de penseurs décoloniaux, voire en les déformant. D’autre part, faute, peut-être, de traductions, on évoque très rarement les principales figures de ce mouvement ; en l’occurrence : Enrique Dussel, Anibal Quijano, Maria Lugones, Arturo Escobar, Walter Mignolo, Ramon Grosfoguel, Santiago Castro-Gomez, Maldonado-Torres etc. Or, la pensée de ces chercheurs et des intellectuels se révèle cruciale si l’on veut comprendre ce qui est en jeu. À mon sens, sur le plan de l’histoire, les prémisses du mouvement décolonialse dessinent à la conférence de Bandung, en 1955. Cette année-là se réunissent, pour la première fois, dans cette ville d’Indonésie, les représentants de vingt-neuf pays du tiers-monde. Or, ces différents représentants affirment avec force leur non-alignement par rapport aux deux blocs : États-Unis et URSS. Voilà pour l’événement historique. Mais, autrement, c’est dans les années 1990, en Amérique latine, que naît le groupe de recherche critique fondateur de cette orientation : Modernité/colonialité. Ce collectif reprend un certain nombre de thèses de la philosophie de la libération que Fátima Hurta Lopez résume en cinq orientations principales : la promotion d’une transmodernité comprise comme l’achèvement du processus de la décolonisation du XXème siècle ; la critique du concept eurocentrique de raison et d’un certain universalisme monologique moderne tel qu’on le trouve dans la pensée de René Descartes ; la mise en valeur des cultures minorisées ; l’articulation entre philosophie et luttes sociales ; puis, enfin, d’une façon générale, le développement d’une pensée critique, un peu dans le sens de l’École de Francfort, mais à partir de l’Amérique latine ; et, pourrait-on ajouter, des Caraïbes. Le mouvement décolonial issu de cette région du monde propose une réflexion profonde sur le capitalisme, le racisme, les minorités cultures, mais aussi le statut et la condition des femmes, le rapport à la nature… Plus largement, il analyse le problème central de la « colonialité du pouvoir », selon l’expression du sociologue péruvien, Anibal Quijano. Autant dire, alors, que les discours qui consistent à discréditer constamment les décoloniaux, en faisant référence aux campus nord-américains, brouillent la discussion et ne font pas avancer les questions. Cela entretient plutôt la confusion entre les postcolonial studies et les estudios decoloniales.

Vous êtes universitaire et chercheur, quel regard portez-vous sur le "Wokisme" et la cancel culture ? Le monde de l'Université est-il gagné par ce phénomène ?

À vrai dire, je ne suis pas très « fan » de ce vocabulaire. Chacun connaît la formule de Camus : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Or, ce grand fourre-tout sémantique contribue surtout à amalgamer certaines pratiques, en effet inacceptables, avec d’autres qui relèvent tout simplement de la résistance active. Plus largement, par principe, et avant tout, je suis pour la liberté d’expression et le respect des personnes. Je n’adhère donc pas à ces actions qui visent à empêcher la conférence d’un universitaire, à faire disparaître tel ou tel livre des bibliothèques ou à organiser des interventions musclées dans des théâtres afin d’interrompre un spectacle que l’on juge choquant. Ces actions qui poussent à de tels actes peuvent se révéler légitimes. Mais l’on doit pouvoir trouver d’autres formes d’expression de la colère ou de l’indignation. Plus largement, une forme de néo-moralisme se pensant du côté des victimes pourrait très bien conduire à déboulonner la quasi-totalité des statues érigées dans nos villes. Bien sûr, certaines méritent sans doute de l’être. Mais, il convient de rester prudent en la matière. Prenons un seul exemple : Victor Hugo. L’auteur des Misérables, si sensible à la souffrance sociale, a pourtant écrit en 1879, un discours sur l’Afrique, dont la postérité se serait bien passée : « Allez, Peuples ! emparez-vous de cette terre, écrivait-il. Prenez-la. À qui ? à personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l’Afrique à l’Europe. Prenez-la ». À mon sens, de tels propos, clairement choquant, ne doivent pas pour autant nous conduire évacuer cet immense écrivain de l’espace publique. Maintenant, pour revenir au cœur de votre question : est-ce réellement le « wokisme » ou la « cancel culture » qui « gangrènent » l’Université française ? Je pense plutôt que des courants politiques et des éditorialistes conservateurs ont tout intérêt à stigmatiser des pratiques ou discours critiques, et à les grossir avec une loupe déformante, en continuant à parler d’américanisation de la société française ou de son Université ; expression qui tourne, aujourd’hui, à l’obsession. Dans cette logique, tout mouvement social alors suspect : les jeunes qui manifestent contre la violence policière, les étudiantes qui agissent contre les violences sexistes ou sexuelles, les personnes héritières de l’immigration particulièrement actives contre les discriminations… Ce serait donc cela le « wokisme » ? Mais qu’attendons-nous de la jeunesse de France ? Qu’elle rase les murs, se taise et cesse de s’indigner ? Comme le souligne très bien Yann Moulier Boutang et Sandra Logier, dans un texte récent, lorsqu’il était président, Donald Trump avait fait supprimer le mot « genre » dans les textes officiels des ministères de l’Environnement et de la Santé. Il avait demandé, également, une réécriture des manuels d’histoire afin de glorifier le passé esclavagiste. Enfin, il s’en était pris aux minorités en les qualifiants de « séparatistes ». Est-ce vraiment ce que l’on doit espérer pour notre pays ? Non. Or, le voilà donc le vrai danger de cette dite « influence américaine ». Pour ma part, je pense que face au déferlement des mots déversés et repris avec constance par tous les « zémmourisés » de France, et autres déclinistes, il nous faut, plus que jamais, rester « éveillés » !

Y a-t-il encore de la place pour l'ambivalence et la nuance, aujourd'hui, vue la force des tensions et des crispations identitaires ?

Je l’espère de tout cœur. Dans une démocratie comme la nôtre, nous devrions pouvoir « nous affronter sans nous massacrer », pour reprendre une formule d’Alain Caillié et du mouvement convivialiste. Mais malheureusement, tout semble actuellement se compliquer, se tendre, se crisper. On rebondit sur une phrase, sur un mot. On pratique l’invective. On dénonce constamment l’idéologie de l’autre. En se croyant peut-être pur de toute partialité… Or, il faut du temps pour produire de l’intercompréhension. Et à défaut d’arriver à un consensus, il convient, au moins, de nous mettre au clair sur nos désaccords. Je prends, un exemple de la confusion actuelle : le mot « universel ». En philosophie, le débat existe depuis longtemps. Mais, aujourd’hui, questionner ce vocable dans notre pays, c’est passer du côté de « l’ennemi » de la République, c’est se retrouver illico dans le camp des « différentialistes », de ceux qui nient la pensée des Lumières, etc. Je me sens pour ma part, héritier des Lumières. Mais un héritier critique. Après tout comme disait si bien Jaurès : « Être fidèle à la tradition c’est garder du foyer des anciens non les cendres mais la flamme ». Certains, aujourd’hui, s’affairent à brasser les cendres. Car, au fond, pour revenir à l’universel, permettez-moi de rappeler ce propos tristement célèbre proféré en son temps par Jules Ferry à l’Assemblée Nationale : « Les races supérieures, c’est-à-dire les sociétés occidentales parvenues à un haut degré de développement technique, scientifique et moral, ont à la fois des droits et des devoirs à l'égard des races inférieures, c’est-à-dire des peuples non encore engagés sur la voie du Progrès. Ces droits et ces devoirs sont ceux de la civilisation à l'égard de la barbarie. Partout doivent se répandre les bienfaits de la Science, de la Raison et de la liberté ». Ne nous méprenons ne pas. On peut critiquer les Lumières ou questionner l’« universalisme abstraire » dont Glissant disait qu’« il nous défigure ». On peut remettre en cause un « universalisme de surplomb », pour parler comme Merleau-Ponty, tout en défendant, par exemple, ce que j’appelle un universalisme interactionnel ; autrement dit, un universel qui renvoie au dialogue avec les autres cultures ainsi qu’avec les traditions qui nous ont précédés. Enfin, je voudrais dire qu’aujourd’hui l'on n’entend pas assez la souffrance qui s’exprime chez un certain nombre de personnes issues d’immigration. On s’offusque face à la moindre critique de notre « modèle républicain », ou l’on s’enferme dans le déni et la nostalgie. Et certains intellectuels pourtant érudits n’aident pas toujours à l’apaisement. Pourtant il nous faut essayer de soulager les tensions, de clarifier la discussion tout en ne lâchant rien sur l’exigence critique. Il nous faut impérativement trouver, ou retrouver, une culture du dialogue, poser les questions qui méritent de l’être et accepter de nous laisser altérer par la pensée des autres. Oui, à l’heure du fast-food de la pensée, il doit y avoir de l’espace pour la nuance et la recherche coopérative afin de produire du commun en gardant constamment à l’esprit le souci de la justice.