Frédéric SOJCHER publie "Anatomie du cinéma" (Nouveau Monde ed.) Le réalisateur, entre autres, du film "Le cours de la vie" avec Agnès Jaoui et Jonathan Zaccaï (2022) sait fabriquer un long métrage. Dans cet ouvrage, il nous donne les ficelles nécessaires pour venir à bout d'un projet cinématographique. Nous lui avons également demandé son point de vue sur le film documentaire de Thierry Frémaux "Lumière, l'aventure continue !" et sur la place du cinéma Français en Europe et dans le monde. #Cannes, c'est demain !

Votre livre ne ressemble pas aux habituels ouvrages de cinéma. Comment avez-vous élaboré votre livre ?

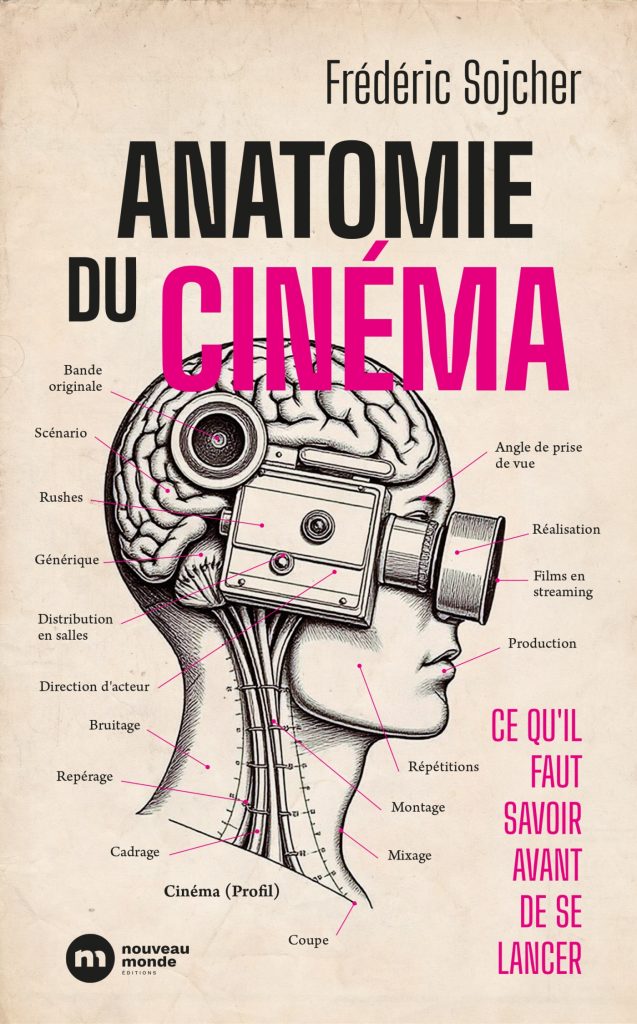

Les livres sur le cinéma sont souvent soit des ouvrages universitaires, soit des biographies, soit des manuels. "Anatomie du cinéma", ce qu’il faut savoir avant de se lancer ne répond à aucune de des trois catégories. Bien que professeur de cinéma à la Sorbonne, je n’ai pas voulu avoir une approche théorique. Ma démarche s’oppose à l’hagiographie. Si, ponctuellement, je m’autorise à faire référence aux films que j’ai réalisés, aux aventures de production que j’ai vécues, c’est pour analyser le système cinématographique « de l’intérieur ». Enfin, je me méfie de tout ce qui tient lieu de « livre de recettes », en matière artistique. Ce qui fait la force d’un film, c’est sa singularité. J’ai conçu mon livre pour trois types de lecteurs. Tout d’abord, pour les étudiants et les jeunes qui se destinent à faire du cinéma leur métier. Il me semble important qu’ils puissent avoir accès à ce qui habituellement ne se dit pas… à l’envers du décor.

Ensuite, pour tous ceux qui sont en activité dans le cinéma. Je rêve d’avoir de nombreux échanges avec mes confrères et consœurs. Par exemple, à propos, des rapports de force qui existent sur les plateaux de tournage et des dérives que cela entraîne. J’espère enfin que ce livre pourra intéresser tous ceux qui aiment cinéma, car l’aventure des productions est épique. Il y a toujours un côté donquichottesque dans la fabrication d’un film.

Votre dernier film "Le cours de la vie" (pour lequel laruchemedia.com vous avait rencontré) raconte l'histoire d'une professeure de cinéma incarnée par Agnès Jaoui. La fiction est-elle la forme la plus adéquate pour revenir sur votre autre profession ?

J’ai depuis l’âge de 18 ans, avec un de mes premiers courts-métrages, Fumeurs de charme, qui réunissait Serge Gainsbourg, Bernard Lavilliers et Michael Lonsdale, pris plaisir à mélanger fiction et documentaire. Tout documentaire raconte une histoire et dès qu’un récit se met en place se pose l’enjeu de sa mise en scène. C’est ce lien entre scénario et réalisation que je tente d’aborder dans « Anatomie du cinéma ». Il n’y a pas de méthode de applicable indifféremment à chaque film, mais bien des questions qui se posent toujours et qui sont toujours les mêmes quand on entreprend une production. Ce sont ces questions ce que l’on peut apprendre à connaître … pour y apporter ses propres réponses.

La fiction a une spécificité par rapport au documentaire : les acteurs.

Dans Le cours de la vie, le personnage interprété par Agnès Jaoui est une scénariste qui vient faire une Master class sans une école de cinéma. Or, le directeur de cette école de cinéma, interprété par Jonathan Zaccaï, n’est autre que son grand amour de jeunesse. Tout ce qu’elle racontera aux étudiants sur le scénario aura un écho avec leur histoire personnelle.

À LIRE AUSSI : Agnès Jaoui filmée par Frédéric Sojcher dans Le cours de la vie. Une leçon de cinéma!

Pourquoi pas le documentaire ? D'ailleurs avez-vous vu le film Lumière de Thierry Frémaux ?

Un documentaire sur le scénario n’aurait, je pense, intéressé que les professionnels du cinéma. Dans Le cours de la vie, je souhaitais toucher un public non-initié. Et le film a bien marché en salle ! La clé, c’est l’incarnation par les acteurs et le processus d’identification avec eux, qui passe par l’émotion.

J’ai bien entendu été voir en salle le film de Thierry Frémaux, sur les frères Lumière et leurs films restaurés. La manière dont les opérateurs Lumière cadrent et réussissent en un seul plan à raconter une histoire : tout est là. Ce que nous dit aussi Thierry Frémaux dans son documentaire, c’est que les films prennent un autre statut avec le temps, ils deviennent les témoins du passé. Le cinéma est habité par des fantômes. Thierry Frémaux préside à la fois l’Institut Louis Lumière à Lyon, dont la mission première est d’ordre patrimoniale, et le Festival de Cannes. Joindre le passé et le présent : c’est cela, le 7ème art.

Vous êtes donc également professeur et soucieux des rapports évolutifs entre cinéastes et spectateurs. "Anatomie du cinéma" est-il une continuité dans le travail de transmission ?

Je suis arrivé à l’enseignement du cinéma par hasard. C’est parce que le tournage de ce qui aurait dû être mon premier long métrage, avec Margaux Hemingway, s’est interrompu au bout de quatre jours… sur une décision de la production… que je me suis mis à écrire une thèse. C’est grâce à cette thèse que j’ai pu être nommé à l’université. Mais je n’ai jamais abandonné mon envie de faire des films. Et j’enseigne la pratique du cinéma. Je donne aussi des cours sur les liens entre création filmique et contraintes économiques. L’économie est passionnante à étudier quand on la met en perspective, quand on analyse des cas concrets. Cela fait maintenant plus de trente ans que j’enseigne à l’université. Dans « Anatomie du cinéma, ce qu’il faut savoir avant de se lancer », j’évoque aussi les enjeux sociétaux actuels. Grâce à mes étudiants, je suis à un poste d’observation privilégié pour comprendre les combats des nouvelles générations. La transmission va dans les deux sens.

Comment se place le cinéma français par rapport aux pays européens ?

Le cinéma français est parfois décrié mais il est autant, et sans doute davantage encore, envié. La France est le pays qui produit le plus grand nombre de longs métrages en Europe. C’est aussi le seul pays en Europe qui arrive plus ou moins à faire part égale en part de marché avec le cinéma américain, en salle, au niveau national. Mais cela ne doit pas empêcher de garder un esprit critique sur le système cinématographique hexagonal : réfléchir comment maintenir sa vitalité et une force d’inventivité. Cela tient tant aux femmes et aux hommes qui font le cinéma qu’à l’éco-système dans lequel ils et elles se meuvent. Dans « Anatomie du cinéma », il y a un chapitre sur le modèle cinématographique hexagonal et un autre sur les défis du cinéma européen. Je démontre la très grande faiblesse de la politique de la commission européenne dans le domaine. Le cinéma, c’est plus que le cinéma. Il ne peut y avoir d’Europe sans imaginaire commun et sans diversité culturelle. Or, le cinéma pourrait précisément être le vecteur de ce « soft power ».

Quelles sont vos 5 habitudes avant de commencer un projet cinématographique ?

Le titre d’un film a pour moi une grande importance. Le titre, c’est le premier rapport avec le spectateur.

C’est peu de temps avant le tournage que le titre de mon dernier film a été trouvé : Le cours de la vie, avec son double et même son triple sens possible… « Connaître mes moyens, m’assurer d’eux ». Cet aphorisme du cinéaste Robert Bresson résonne souvent dans ma tête. Avoir envie de voir comme spectateur le film sur lequel je vais travailler pendant des années. Ne jamais perdre cette envie.

Avec les acteurs et avec l’équipe, mais aussi avec le producteur et le distributeur : tenter de s’épater mutuellement. Avec le chef opérateur, avec le décorateur, avec la costumière, avec le monteur, avec le compositeur de la musique du film, avec l’étalonneur, avec le mixeur : se mettre au défi de choix de mise en scène, en accord avec ce que l’histoire raconte. « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface », disait Victor Hugo.