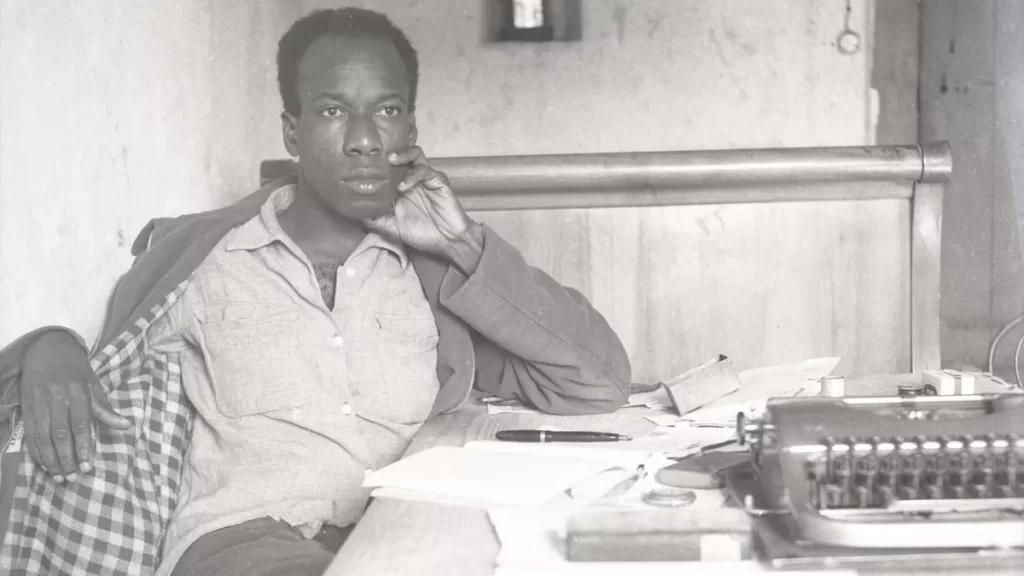

Joseph Zobel, martiniquais né le 26 avril 1915, est l'auteur du roman à succès "Rue Cases-Nègres", adapté en 1983 au cinéma par Euzhan Palcy. Il est le sujet du documentaire "Joseph Zobel, l'enfant de la rue Cases-Nègres". Aimé Césaire, les sœurs Nardal, René Maran (1er Goncourt Noir - 1921) et Léopold Sédar Senghor sont ses camarades. L'écrivain, poète, sculpteur, peintre, maître en art floral japonais, a eu pour ambition de réaliser tous ses vœux. Cette force de conviction lui vient de sa grand-mère. De la Martinique aux Cévennes en passant par Paris et vingt ans après sa mort, Zobel est une figure respectée de la littérature francophone. Son arrière petite-fille Inès Sabatier, Inès Blasco et Fabrice Gardel proposent un film touchant construit de témoignages de proches et d'images d’archives rares. À voir sur France télévisions le lundi 12 mai prochain, à 23h45.

Comment est née l'idée de ce documentaire ?

Inès Sabatier a toujours voulu réaliser un film sur son arrière-grand-père. Elle a tourné un pilote amateur quand elle était étudiante et elle a ensuite poussé l’idée d’un documentaire plus abouti auprès sa productrice. La concrétisation a eu lieu au moment de la rencontre avec Inès Blasco et Fabrice Gardel. Fabrice et Inès avaient eux croisé le chemin de Zobel quand ils ont réalisé leur documentaire sur la famille Légitimus. En effet, Darling Légitimus joue un des rôles principaux dans l’adaptation cinématographique de “La Rue Cases-Nègres”, celui de la grand-mère. En regardant le film, ils ont été surpris, d’abord de découvrir qu’il y avait un livre derrière puis de voir que Joseph Zobel n’était pas très connu en Hexagone.

Quelle était sa philosophie de vie ? L'éducation plutôt que la colère ?

Inès Sabatier : Joseph Zobel n’a jamais transmis de colère ou de ressentiment liés à sa jeunesse difficile à ses proches. Il croyait effectivement que s’éduquer, puis éduquer les gens autour de lui avec son œuvre était plus efficace que de garder de la rancœur. Dans une archive présente dans le documentaire, il explique que son moteur n’a jamais été la haine, mais bien l’amour, “une force d’amour” plus précisément. Ceci tient à sa grande poésie intérieure, c’était un homme curieux de tout, qui mettait tous les êtres humains sur un pied d’égalité. Cet enjeu est pour nous central : malgré la dureté terrible des conditions de vie dans lesquelles il a été élevé il n’y a jamais chez lui une once de victimisation. Dans un beau sonore, il dit d’ailleurs que d’une façon il a eu de la chance : une enfance enchantée au sein d’une nature sublime, les copains, la fraternité de la rue Cases-Nègres… Alors qu’il plaint certains des enfants d’aujourd’hui qui ont tout !

"La France a encore un problème avec son passé colonial et on met toujours trop peu en avant les pionnier.e.s comme Euzhan Palcy, qui ont construit leur identité artistique sur ce sujet".

Le livre Rue Cases-nègres est devenu un film. Celui de la française Euzhan Palcy. Tout d'abord pourquoi la France semble avoir longtemps oublié la réalisatrice ? Ensuite, qu'est-ce qu'"une rue cases-nègres" ?

IS : Au moment de faire ce film, Euzhan Palcy était une toute jeune réalisatrice, ayant grandi en Martinique. Personne ne croyait en son projet, elle a essuyé un nombre incalculable de refus car à cette époque les producteurs ne pensaient pas qu’un film avec un casting très majoritairement Noir marcherait. Aujourd’hui, la situation a certes changé mais c’est toujours compliqué de faire des films sur les Antilles en France. Euzhan a trouvé plus de succès et de reconnaissance aux États-Unis. La France a encore un problème avec son passé colonial et on met toujours trop peu en avant les pionnier.e.s comme Euzhan Palcy, qui ont construit leur identité artistique sur ce sujet. Et nous avons une grande chance, car Euzhan Palcy donne un peu d’interviews mais en souvenir de "son ami Joseph" elle a bien-sûr accepté.

À l’époque de l’enfance de Zobel, les “rues Cases-Nègres” étaient les parties des habitations sucrières dédiées au logement des ouvriers. Les ouvriers agricoles étaient logés dans des petites cases misérables, faites de bois, de tôle, de paille… Ces rues Cases-Nègres, avant l’abolition de l’esclavage, existaient déjà pour loger les esclaves. C’est dire à quel point les conditions de vie des Noirs martiniquais ont peu changé malgré l’abolition.

Vous avez choisi de rencontrer les membres de votre famille, petites-filles et arrières-petites-filles. Est-ce à dire que le récit passe par la mémoire de la cellule familiale pour devenir universel ?

IS : Le parti-pris de ce film, c’est non seulement de raconter un écrivain célèbre, mais aussi un homme, dans tout ce qu’il a de plus profond. Qui de mieux pour raconter cela que ses plus proches ? Fabrice Gardel a pour habitude de dire qu’une bonne anecdote vaut bien mille généralités, je pense que le documentaire le montre bien. J’espère que la mémoire familiale saura agrémenter la mémoire universelle pour éclairer le public sur qui était vraiment mon arrière-grand-père.

Fabrice Gardel : pour réaliser énormément de Biographies , et donc rencontrer beaucoup de « familles de… » la luminosité, la fraternité, la simplicité des Zobel m’est apparue . Ce n’est pas un hasard : je pense que Joseph (même si c’était loin d’être un être simple) était fondamentalement sain. Ça se sent dans sa descendance. Pour aller vite, ce sont des gens bien.

Pouvez-vous revenir sur le traumatisme du "lait maternel" et celui des beaux Arts ? Des empêchements comme une marque indélébile... qui l'oblige à se réinventer en permanence ?

IS : Au tournant de l’adolescence, Joseph Zobel s’est confronté à des classes sociales différentes de la sienne. A cette période, il s’est posé beaucoup de questions sur son identité. C’est comme ça qu’il a découvert que si sa mère l’avait confié à sa grand-mère quand il était enfant, ce n’était pas seulement parce qu’elle n’avait pas les moyens. C’est parce qu’elle était nourrice dans une famille béké (les familles blanches descendant des premiers colons en Martinique) et qu’elle devait garder son lait maternel pour l’enfant Blanc qu’elle allaitait. Cela l’a marqué à vie. C’est très dur de se dire qu’à cause des inégalités, il n’a même pas pu bénéficier du lait de sa mère. Plusieurs membres de sa famille expliquent que c’est une blessure dont il ne s’est jamais remis.

Dans sa jeunesse, Joseph aimait beaucoup dessiner. Quand il a dû choisir son domaine d’études supérieures, il s’est ainsi dit qu’il devrait tenter les Beaux-Arts de Paris. Quelques temps auparavant, le maire de son village, constatant qu’il était brillant, lui avait proposé d’appuyer sa candidature s’il demandait une bourse d’études pour la métropole. Ce que Joseph ne savait pas, c’est que le maire pensait qu’il demanderait une bourse pour faire de la médecine ou bien du droit, mais certainement pas des études artistiques ! La bourse lui a été refusée. Plusieurs années après, Joseph a appris que c’était ce même homme qui avait refusé sa bourse, choqué par sa volonté d’être un artiste, et qu’il avait dit : “Qu’est-ce qu’un nègre va aller faire aux Beaux-Arts?”.

Joseph Zobel est en somme un rôle modèle résilient ?

IS : Joseph Zobel est un homme qui a construit sa liberté coûte que coûte. Il a vu les obstacles comme des tremplins, des étapes. Quand il se confrontait aux préjugés, il préférait ignorer plutôt que de s’offusquer. Et il prouvait ensuite aux gens qui l’avaient mésestimé qu’il en avait sous le pied. Les difficultés qu’il a rencontrées se sont transformées ensuite en opportunités, grâce à sa ténacité. Il refusait de rentrer dans les cases, d’être réduit à une seule identité.

Il y a une dimension qui nous paraît importante que l’on met en lumière dans le film : au fond, il n’a jamais « cédé sur ses désirs » comme dirait Lacan. Il a été au bout de son destin. Avec des batailles, des frustrations, des insatisfactions, certes, mais il n’a jamais lâché son cap.

Quelle est sa relation avec Aimé Césaire ?

IS : Quand il était jeune auteur en Martinique, Joseph est devenu ami avec Aimé Césaire et ce dernier est devenu son mentor. C’est Césaire qui l’a poussé à écrire son premier roman, Diab’la. Leur amitié a duré toute leur vie. Même s’ils n’habitaient pas au même endroit au même moment, ils correspondaient très régulièrement. L’un des plus beaux poèmes de Joseph Zobel, “Visite” est dédié à Césaire.

Nous avons même appris que dans les années 2000, un ami plus jeune de Joseph l’aidait à organiser des visioconférences avec Césaire pour qu’ils puissent discuter comme s’ils étaient ensemble !

Les deux hommes étaient très différents. Zobel n’a jamais été « un politique » comme Césaire . Il n’a jamais eu en Martinique la même reconnaissance. Mais on sent dans leurs échanges une admiration réciproque entre ces deux hommes.

Le Sénégal le perçoit comme un "blanc" occidentalisé. Un retour aux sources contrariant qui raconte la complexité de l'identité. Pouvez-vous développer cet épisode fondateur ?

IS : Joseph Zobel est resté quinze ans au Sénégal, le temps de vivre beaucoup de choses différentes ! Au début, il a été quelque peu désorienté, il espérait sûrement être reçu avec plus de chaleur. Mais petit à petit, il s'est adapté et a été fasciné par le Sénégal. Quand il a fondé le service culturel de la radio nationale sénégalaise, les rencontres avec des artistes de l’Afrique entière lui ont permis de mieux appréhender certaines différences. Il n’en reste que là-bas, il était un bourgeois des sphères culturelles. Il espérait que tous les Sénégalais seraient aussi passionnés par la Négritude et les arts Noirs que lui, mais c’était à l’époque un pays en pleine mutation. Il est allé au bout de son expérience puis a compris qu’il ne voulait pas passer ses vieux jours là-bas. C’est une question qui nous a beaucoup intéressé, car bien sûr il y a l’Afrique rêvée l’Afrique imaginée et puis il y a la réalité.

Après René Maran, Simon Leys pour lequel vous venez de gagner le Laurier de l'audiovisuel, Camus... quel autre personnage allez-vous nous livrer ?

FG : Mon cap est assez simple : raconter des gens intelligents, de façon assez rock pour toucher toutes les générations. Le fil conducteur de tous ces personnages sont les enjeux de la liberté. Liberté intellectuelle: ce ne sont sont pas des idéologies. Liberté politique au sens large : ils préfèrent les individus aux systèmes. Je suis très attentif à la façon dont ces écrivains, ces intellectuels sont « alignés » : il y a une cohérence entre leur façon de penser et leur façon de vivre. Leur système de valeurs ne varie pas. J’aime bien la formule de Camus « il s’agit de résister à l’air du temps. »

Dans ce même esprit, je suis en train de terminer un film sur le philosophe Vladimir Jankélévitch. Toute sa vie il a refusé les « isme »: marxisme, existentialiste structuralisme... lui, qui a été radié de l’éducation nationale en 1940 est d’une vigilance absolue sur les questions d’antisémitisme. Cela nous parle… Ce film sera diffusé le 2 juin prochain, 40 ans après sa disparition. Je retrouve avec lui toutes les valeurs que j’essaie (modestement) de défendre : sens de la nuance, ou du dialogue, tout en étant très droit intellectuellement.

Quel est votre regard sur les récents événements aux Antilles ? Pensez-vous que la réalité sociale est mal connue sur le continent ?

IS : Ce qui a provoqué ces événements, c’est la vie chère. Mais aussi un sentiment profond de marginalisation, de manque de respect de la part des autorités. C’était assez fou d’entendre le ministre Buffet déclarer qu’il “n’aimait pas qu’on lui mette la pression” pour venir en Martinique alors même que l’île était en proie à des événements absolument inédits. Je pense que malheureusement, au-delà d’être mal connue, la réalité sociale vécue aux Antilles n’intéresse pas vraiment le reste de la population française. Pour preuve, quasi rien n’a changé six mois après la signature du protocole contre la vie chère et ça ne fait plus la une de l’actualité.

Que nous a-t-il légué ?

IS : Joseph Zobel nous a légué un style unique et précurseur. Un souci de décrire en détail les habitus, les conditions de vie des siens. Il a également prouvé qu’on pouvait être né dans un endroit où on disait que les gens comme lui ne valaient rien puis vivre une vie pleine d’aventures et de rencontres, en parcourant le monde entier. Un goût de la complexité, de ne jamais se contenter d’être ce qu’on était prédestinés à être.

Joseph Zobel a dit a propos de Rue Cases Nègres : "Je l'ai écrit pour revenir à moi-même". Que voulait-il dire ? Écrire est un retour intérieur ?

IS : Effectivement, la littérature de mon arrière-grand-père est empreinte d’une grande nostalgie. On sent qu’il a toujours gardé son enfant intérieur, le gamin des rues Cases-Nègres qui vivait au rythme de la nature et se délectait des petites plaisir du quotidien malgré une vie difficile. En lisant Joseph Zobel, le lecteur comprend aussi qu’il a été constant dans l’amour qu’il portait aux siens, aux Martiniquais, alors même qu’il a vécu expatrié la majorité de sa vie.

La reconnaissance est-elle venue trop tard ?

IS : Je pense que la reconnaissance n’est surtout pas venue du bon côté. Mon arrière-grand-père était quelqu’un d’assez ambivalent, il avait quitté la Martinique et ne souhaitait pas retourner y habiter mais il espérait tout de même que les Martiniquais le valorisent davantage de son vivant.

Par ailleurs, il a eu beaucoup de succès avec “La Rue Cases-Nègres”, dont il était très fier, mais je crois qu’il aurait préféré que l’on s’intéresse à l’ensemble de ses pratiques artistiques. Il a toujours rêvé d’être un grand artiste plasticien, il était aussi absolument passionné par ses pratiques d’arts asiatiques (ikebana, calligraphie…). Il aurait aimé que l’on retienne aussi ça de lui. C’est quand même extraordinaire quand on y pense, un homme Noir de son milieu social qui voyage jusqu’en Asie pour devenir maître en art floral japonais auprès de l’un des plus grands professeurs de Tokyo !