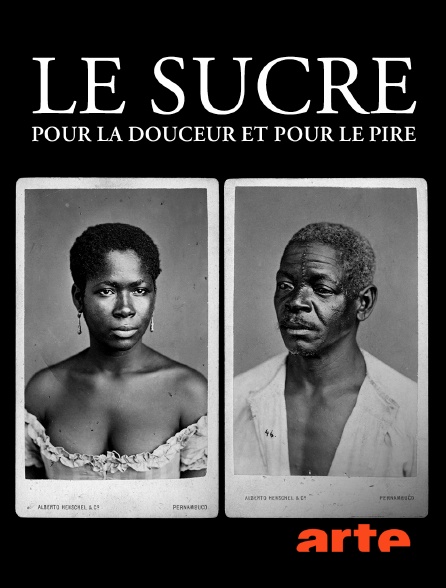

Fléau pour la santé, le sucre est également indissociable du capitalisme et des crimes liés à la colonisation et à l'esclavage. Documenté et dynamique, ce passionnant récit historique réalisé par Mathilde Damoisel n'est absolument pas culpabilisant. Il s’intéresse avec une belle pédagogie à un bien de consommation adulé mais qui porte en lui une histoire qui à affaire avec l'exploitation humaine. Un film pointu pour savoir !

Le mardi 7 octobre en prime sur ARTE. Rencontre avec la réalisatrice :

Vous rappelez que plus de 12 millions d'africains ont été réduits en esclavage. Sucre et esclavage, est-ce la base du nouveau modèle économique au 16 siècle ?

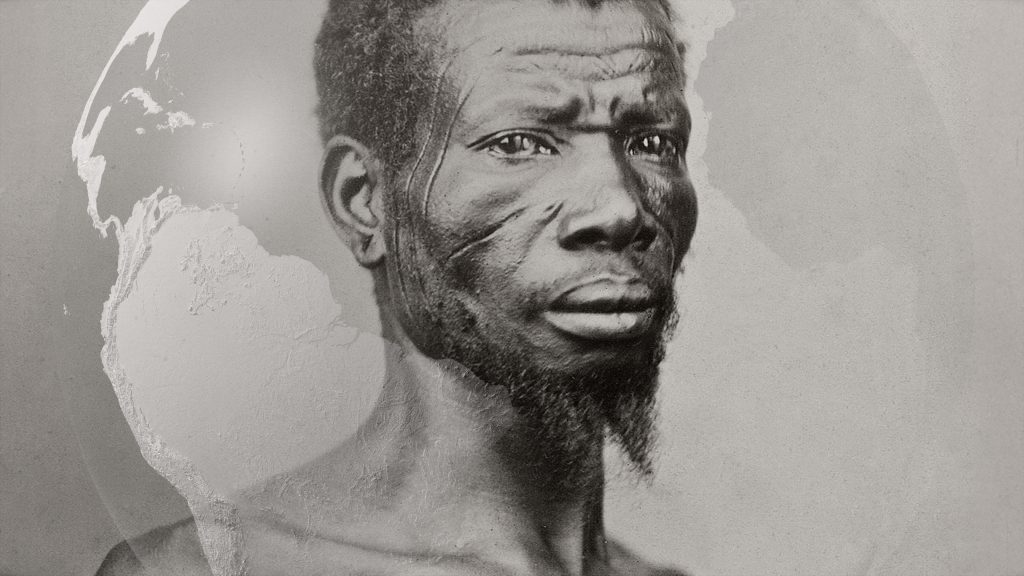

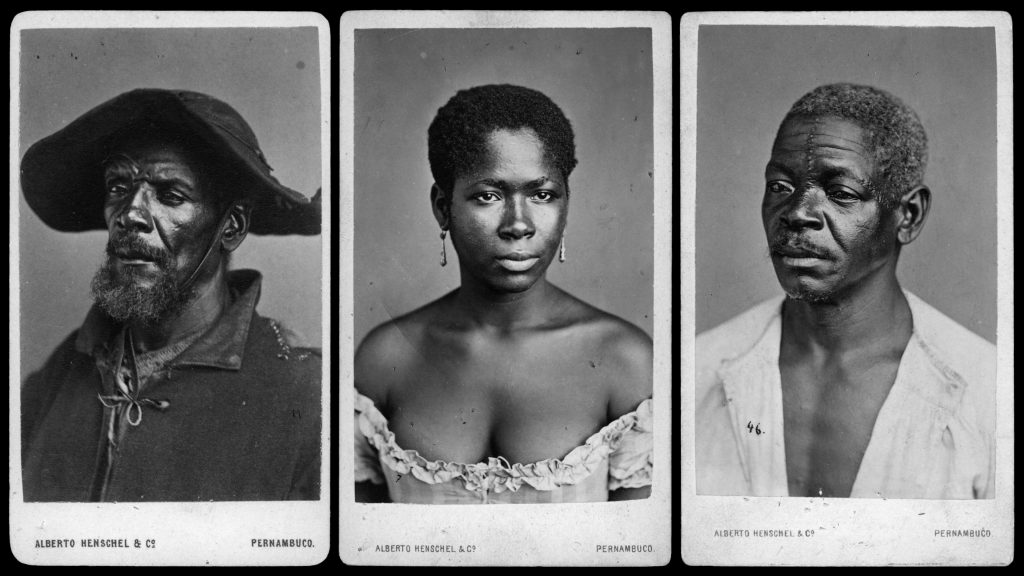

L'esclavage a existé bien avant le développement de la culture sucrière, et la production de sucre n'a pas toujours été dépendante du travail servile. Mais comme l'explique l'historien Miguel Bandeira Jerónimo dans le film, le modèle pionnier de la plantation apparaît à la fin du 15è siècle, sur l'île de Sao Tomé, conquis par l'Empire portugaise: c'est là que pour la première fois des hommes et des femmes réduits en esclavage sont transportés de force pour cultiver la canne à sucre, puis la broyer et la bouillir pour en extraire les précieux pains de sucre.

La culture du sucre exige une force de travail intensive. La coupe est, aujourd'hui encore, l'un des travaux manuels les plus difficiles au monde. Par ailleurs quand la canne est récoltée, il fallait la traiter immédiatement pour en extraire le sucre: la broyer dans des meules opérées à la main ou par des chevaux, et faire bouillir à très hautes températures le jus obtenu, dans plusieurs cuves. En période de récolte, les moulins étaient opérés jours et nuits, sans arrêt. Pour produire du sucre en grande quantité, la mobilisation d'une main d’œuvre en esclavage est alors apparu comme la meilleure option. Sur l'île de Sao Tomé, les Portugais ont ainsi forgé un modèle, celui de la plantation: un espace intégré de production, depuis la culture jusqu'au produit final, opéré par une main d’œuvre servile. Et ce modèle s'est répandu, et perpétué.

Qui sont les travailleurs de la canne en 2025 ?

J'ai choisi de filmer aujourd'hui en République Dominicaine, où la canne à sucre est toujours récoltée à la main - là où la mécanisation n'est pas encore possible. Ce sont majoritairement des travailleurs migrants haïtiens qui coupent la canne, dans des conditions de travail et de vie indignes: ils sont payés à la tâche, sans protection. Les logements, que l'on appelle les Batey, sont isolés au cœur des plantations, avec un accès minimum à l'eau et à l'électricité.

Sans parler des droits élémentaires: les anciens qui ont coupé la canne pendant des décennies peinent à obtenir leur retraite, et beaucoup de ces travailleurs sont sans-papiers. Mais la crise haïtienne continue de pousser à l'exil des jeunes hommes en quête de travail, et qui s'embauchent sur les plantations pour seulement survivre. Des conditions de travail similaires existent en Inde, dans les plantations du Maharashtra où travaillent des paysans victimes de la sécheresse. Le New York Times a consacré à cette situation une série d'articles d'investigation:

Haïti, Portugal, Amérique, République Dominicaine... Le sucre est-il la première matière qui annonce la mondialisation économique ?

Le sucre n'est pas la seule denrée coloniale qui a alimenté le commerce internationale dès le 16è siècle: il y avait le thé, l'indigo, les épices... Mais c'est résolument la principale. Elle est au cœur de cette nouvelle qui connecte le continent africain, le continent américain et le continent européen, entraînant des déplacements forcés de population massifs qui ont résolument changé la face du monde.

Quelle est la place de la France dans cette marchandisation ?

La France comme la Grande-Bretagne rentrent dans le jeu plus tardivement, après les empires portugais et espagnols qui ont développé les premières plantations dès la fin du 15è siècle à Sao Tomé, dans les Caraïbes, et au Brésil. Mais ces deux puissances affrontent l'Espagne dans les Caraïbes et conquièrent des îles où elles vont développer la monoculture du sucre à un niveau industriel. Avant la Révolution Française, la colonie français de Saint-Domingue (actuelle Haïti) était considérée comme la Perle des Antilles: c'était le premier producteur de sucre du monde. Une source de richesse pour la France.

En quoi le sucre est-il une distinction de classe pendant la révolution industrielle de 1900 ?

Le sucre comme outil de croissance... Au Moyen-Age ou sous la Renaissance, le sucre était une denrée très rare et précieuse, un luxe que seule l'aristocratie pouvait s'offrir. On faisait à l'époque des sculptures de sucre filé très sophistiquées pour orner les banquets. Avec l'arrivée du thé et du chocolat dans les capitales européennes, le sucre commence à se démocratiser. On en commence beaucoup plus, et c'est pour la bourgeoisie un moyen de s'approprier un luxe plus abordable.

Avec la Révolution industrielle, et en particulier en Angleterre, le sucre va ensuite rentrer massivement dans le régime alimentaire des classes populaires: le nouveau prolétariat quitte les campagnes, où on pouvait cultiver sa propre nourriture, pour travailler dans les fabriques et usines. Comment nourrir ces travailleurs qui se pressent dans les villes ? Le sucre va devenir un apport calorique essentiel, rapide, doux, agréable et bon marché: du thé sucré, des sandwich de pain tartiné de confiture... Ce sont très tôt des éléments constitutifs du régime alimentaire. Cela explique également pourquoi des pays producteurs de sucre, via leurs colonies, comme l'Angleterre ont eu intérêt à maintenir une production importante et des prix accessibles.

Qu'est-ce que l'engagisme ?

L'engagisme, ou indentureship, est un système de travail sous contrat expérimenté par la Grande-Bretagne dès les années 1830 pour remplacer la main d’œuvre esclave. L'Angleterre a en effet été la première puissance coloniale européen à proscrire la traite négrière puis l'esclavage. Mais il n'était pas question d'arrêter la production de sucre. Une première expérience a alors été menée sur l'Ile Maurice, en 1829: des travailleurs indiens, des "coolies", ont été engagés pour travailler sur les plantations. Ils étaient recrutés en Inde, colonie britannique, dans des régions pauvres, ou soumises à la famine, pour une durée minimum de 3 ans.

Ils n'étaient pas esclaves, ils n'étaient pas objectifiés et réduits au statut de marchandises, mais dans les faits leur liberté était très relative: seul le voyage aller était assuré, la rémunération était faible et amputée des frais de logement et de nourriture, ils étaient logés dans les anciens quartiers des esclaves et soumis au même rythme de travail... Après l'Ile Maurice, des Indiens ont été envoyés au Guyana britannique, et dans les Caraïbes: quelle liberté de mouvement avaient-ils une fois arrivés de l'autre côté de l'Océan, sans moyen de gagner suffisamment pour un trajet retour ? L'engagisme a perduré jusque dans les années 30, et a déplacé plus de deux millions d'Indiens vers Maurice et La Réunion dans l'Océan Indien, mais aussi vers les Caraïbes, l'Australie, Fidji... 750 000 travailleurs chinois ont connu le même sort.

Pouvez-vous nous rappeler la citation de Voltaire dans Candide ? Que vous inspire-t-elle ?

“Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe “ : cette citation très connue du Candide de Voltaire illustre la réalité des plantations au 18è siècle, et nous rappelle le prix humain d'une douceur très désirable. On ne pose pas toujours la question d'où viennent les produits que nous consommons massivement. Ils sont devenus, comme le sucre, familiers, quotidiens. On en a besoin, on a l'habitude d'en trouver. Candide rappelle que cela ne sort pas de nulle part, et que l'on ne peut ignorer le coût moral d'une production.

Votre film est-il un moyen de prévenir les consommateurs de l'histoire d'un bien qu'ils adorent consommer sans les culpabiliser ?

L'idée est en aucun cas de culpabiliser les consommateurs. Nous savons par ailleurs que nous ne réalisons pas les quantités de sucre que nous ingérons tant il est présent partout dans les aliments transformés, les boissons etc... Il est difficile d'y échapper, et l'on sait que les produits les meilleurs marchés sont souvent les plus riches en sucre ajouté. Notre film a pour ambition de partager une histoire commune, qui lie le destin de l'Afrique, des Amériques et de l'Europe à travers cette denrée en apparence si anodine. Et de susciter une réflexion sur le coût réel de nos habitudes.

Pour voir le film en ligne : ici

Mathilde Damoisel